M3学生が医科学研究で米国クリーブランドにて研修しました

はじめに、この文章を書くにあたって素晴らしい経験をする機会を紹介してくださった琉球大学病院の高槻先生、紹介先のクリニックでお世話になった橋元先生を始めとした先生方に心からお礼を申し上げたいと思います。お世話になりました。

さて、この度私はアメリカ合衆国のオハイオ州にある Cleveland Clinicで3ヶ月間研修をさせてもらったのですが、その経緯を軽く話したいと思います。まず琉球大学医学部では三年次に医科学研究というカリキュラムがあります。これはある一定の期間、自分の興味がある分野の研究に従事するというものです。一学年上の先輩である田畑 聖仁さんがこのカリキュラムを利用して Cleveland Clinicで勉強をさせてもらったという話を聞いて以来、自分も同様に勉強をさせてもらいたいと感じ、高槻先生にお願いしてアメリカで研修をさせてもらいました。研修先のCleveland Clinicは世界的にも有名で世界の病院ランキングでも常に上位にあり、医療の最先端の技術を日夜研究し提供している病院です。そのCleveland Clinicの消化器外科(一般外科)で手術を見学させてもらったり、先生方が患者さんの回診に行く際に一緒に同行して見学させもらえました。もちろん、アメリカなので会話は全て英語ですし、私自身に医療知識が豊富というわけでもないので、研修に行った当初は何も分からない状態だったのですが、Cliveland Clinicの方々が優しく、何も分からない状態の私に丁寧に説明してくださり、段々と理解できるようになっていきました。

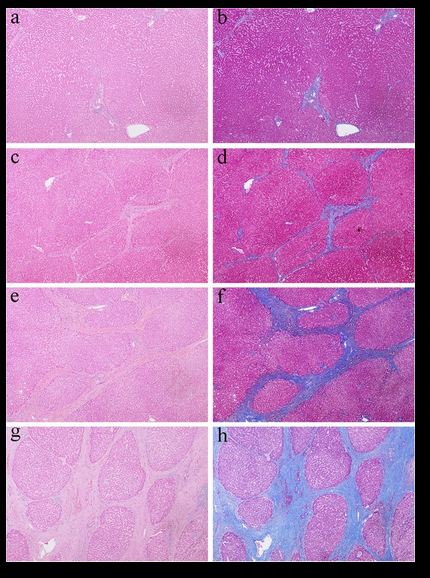

研修を通じて多くのことを学びましたが、その中でもとりわけ面白かったのが、移植です。Cliveland Clinicでは肝臓移植を年間で250件近くおこなっており、ほぼ毎日肝臓移植をおこなっているという状態です。日本でも琉球大学をはじめいくつかの病院で肝臓移植はおこなわれているのですが、アメリカと多くの違いがあると感じました。日本では生体肝移植といって生きている人がドナー(肝臓を提供する人)になって、肝臓をレシピエント(肝臓をもらう人)に提供するのが一般的ですが、アメリカでは死んだ人(主に脳死の方)がドナーになるケースが多いです。というのもアメリカでは日本より人口が多いことあり多くの脳死又は心停止ドナーがいます。Cliveland Clinicでも多くが脳死ドナーの肝臓を移植に使用していました。生体肝移植に比べると脳死や心停止ドナーの移植はリスクが上がるのですが、ドナーが不足する現在においては、必要不可欠だと感じました。Cliveland Clinicでは少しでもリスクを減らすためOrganOx metraという機械を用いて、ドナーから摘出した臓器に一定時間血液を流し、温度やpHなどを体内と同じ状態に保つという手法をとっていました。この機械の導入は、肝臓移植数の増加に多いに役立っています。日本では、この機械の使用はされていないのですのが、生体肝移植以外の脳死ドナーなどからの移植数を増やすためには必要だと感じました。また、脳死や心停止ドナーから臓器を摘出する現場にも連れて行ってもらい、たいへん勉強なりました。

3ヶ月間アメリカで勉強させてもらい、多くのことを学ぶことができたと感じています。もちろん大変なこともゼロではありませんでした。例えば私が行ったClivelandは比較的高緯度にあり、冬は0度を上回る日がほとんどなく、雪が積もるだけでなく湖まで凍るという環境でした。また、円安でかつ物価高だったのも少し大変でした。

今回の研修で大変なこともありましたが、学生のうちからアメリカの医療の仕組みや技術など様々なことを学べる素晴らしい体験になりました。改めて手厚いサポートをしてくださった皆様にお礼を申し上ます。

医学科3年 太路 朋也

クリーブランドクリニックのメインビルディング、手術中の様子、名札、クリーブランドの町の様子